2025.02.25

【イベントレポート 前編】ミズベリング・インスパイア・フォーラム2024 in 横浜 -カワるか、ハマるか。ミズからキメる。-

2013年の立ち上げ以来、これまで10年以上に渡って水辺の利活用の取り組みを応援してきたミズベリング・プロジェクト。

公共空間である水辺での活動に夢中になり(=ハマる)、自ら変容する(=カワる)人々の起こす波が幾重にも広がっていく。

その結果、地域やまちが意志的に変化を受け入れていく(=カワることをキメる)現象を各地で目撃してきました。

年に一度の祭典「ミズベリング・インスパイア・フォーラム」は、こういった全国の水辺における先進的な取組事例やさまざまな「ミズミズしい」アイデアを紹介することで、参加者自身の水辺との関わり方のインスピレーションとなり、未来を創造する機会として開催されています。

11回目となった2024年は、「市民参加型水辺文化の代表都市」として名高い横浜で開催。

横浜市都市整備局の後援も得て、JR石川町駅前に建設中の仮設桟橋からの現地中継を織り交ぜ、進行中の大型官民共創プロジェクトの「いま」を会場で共有しました。

当日の様子を前編(オープニング~YOKOHAMA INSPIRATION TALK~全国アクティビストセッション~WIND & WAVE)と後編(MIZBERINGインスパイアセッション)に分け、ミズベリング記者が見たエッセンスとハイライトをレポートします。

当日の概要は、こちらをご覧ください。

総合司会を務めたのは、横浜愛に溢れるミズベリング・プロジェクトディレクター 岩本唯史&2023年に引き続き水辺の妖精に扮して登場した、国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 木村ほのかさん

フォーラムは国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 新屋孝文調整官の開会挨拶で開幕

YOKOHAMA INSPIRATION TALK

市民参加型水辺文化の代表都市・横浜の50年先の未来を「ミズから」つくる目線

プログラム冒頭は「ホストシティ横浜のキーパーソンによるインスパイアトーク」が行われました。テーマは「水辺の魅力を磨き続ける横浜らしさとは?」。

横浜関内・関外エリアを拠点とするまちづくりNPO法人HamaBridge濱橋会(以下、濱橋会)の副理事長、角野渉さんのプレゼンテーションから始まりました。

濱橋会副理事長 角野渉さん

2002年に設立された「濱橋会」は、大岡川と中村川を交通・情報・生活の要として発展してきた関内・関外地区で活動する団体です。

商店街や事業者、横浜市や神奈川県などの公共団体で働く個人が「横浜をもっとよくしたい」という共通の目的で集まり、協力し合っています。

当時、「近隣地区とのネットワークがなく、それぞれのスキルや想いが分散していた」という状況を改善するため、20〜40代を中心としたメンバーが情報交換を行いました。

そして、「防災部会」「清掃部会」「水辺部会」などの部活動や主催イベント「よこはま運河チャレンジ」の開催・運営を通じて、意思疎通を図ってきました。

角野さんが「やれることは全部やる、というチャレンジ精神の体現」と評する「よこはま運河チャレンジ」は2013年に始まりました。

仮設桟橋を設置して水上交通で横浜の魅力をつなぐクルーズ、水辺エリアで活動するプレイヤーが一堂に会する運河パレード、食の市や音楽ライブ、水難救助訓練(横浜市中消防署・南消防署・鶴見水難救助隊による)など、皆の「横浜をよくしたい」という思いが形となって多彩なプログラムが行われています。

また、これらの活動は、「地域としてどう活用したいか」を重視した社会実験を積み重ね、地域や民間による管理・運営のノウハウを培う場ともなっています。

人々の新たなつながりこそが地域の推進力であると捉え、「人を結ぶ架け橋」「地区を繋ぐ架け橋」「未来をつくる架け橋」のために世代のバトンをつなぎながら活動を続けてきた濱橋会。

その影響は地域全体に確実に広がり、互いの波長が合い始めた今、角野さんは「50年後の横浜」を見据えた濱橋会の活動の狙いとして、以下の5つを掲げ、発表を締めくくりました。

・まちのリーダー・プレイヤーのつながりを通じて、地域の本質的な課題を通じた運河の活かし方を探る

・”with 運河”のライフスタイルを実現する

・対岸とのつながり(中央市場、鶴見、富津市など)

・桟橋を増やして、多くの事業を生み育てる

・水辺の環境向上で都市の魅力を底上げ

地域公共交通の再構築を目指す官民共創の取り組み:石川町仮設桟橋からの中継

20年にわたる濱橋会の活動の成果ともいえる、地域公共交通のための運河桟橋整備が進行中です。

2025年秋の供用開始を目指して建設が進むJR石川町駅前の仮設桟橋。

その進捗状況や計画の詳細について、横浜市都市整備局都心再生課地域再生まちづくり担当係長の遠藤信義さんと、石川町まちづくり委員会会長の大島重信さんが現地から中継しました。

濱橋会の理事長でもある大島さんは、桟橋の設置について「運河を石川町の財産にしようという機運が実現につながった」と語りました。また、かつて市民の暮らしの一部だった運河の姿を取り戻そうと、15年前にまちづくり委員会を立ち上げた活動の経緯についても説明しました。

神奈川県河川事業ページ(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/37958/syuyozigyou.pdf)より

2022年に着工した神奈川県の河川再生事業「親水施設整備工事」により設置される浮桟橋と可動スロープは、地域公共交通の再構築を目指す官民共創の取り組みの一環。

この事業では、管理運営を横浜市が委託し、地元団体が活用を進めるというスキームが採用される予定です。

桟橋の整備によって、横浜市内での周遊、陸上交通の渋滞回避、水運の利便性向上、災害時の搬送、他地区との連携によるにぎわい創出、地域間交流の促進などが期待されています。

そのような状況の中で、石川町の商店街の会長としても、地域の未来を見据えて自ら活動を積み重ねてきた大島さんが「市民が使えることが大事」と語った言葉が特に印象に残りました。

水上交通を公共交通の一つとして提供することは、横浜市民の暮らしを豊かにする重要な取り組みです。

これを日常の足として定着させるには、運航形態や料金設定などの状況に応じた調整が欠かせません。

運航事業者の努力だけでなく、桟橋周辺の関係者と連携したまちづくりを進めることも必要になる、と大島さんは語りました。

また、遠藤さんは大岡川水系の河川再生計画において、9箇所の拠点整備地区のうちすでに6箇所の整備が完了しており、現在、堀川の元町・中華街地区でも親水施設整備が始まっていることを明かしました。

写真左から、ブルーマン、横浜市都市整備局都心再生課地域再生まちづくり担当係長 遠藤信義さん、石川町まちづくり委員会会長 大島重信さん

自分たちが暮らすまちをより良くするために動けるのは、誰よりもそのまちを知る自分たちであるという当事者意識と主体性。

この動きが最初は小さな波であっても、次第に大きなうねりとなり、行政や企業を巻き込んでいくのだという説得力は、チャレンジの積み重ねと世代を超えてつながる意志の長い時間軸が基盤にあるからこそ。

まさに、市民参加型水辺文化の代表都市である横浜の真髄を明らかにしたセッションとなりました。

全国水辺アクティビストセッション

水辺アクティビティの社会的インパクト: 「水辺は遊び!遊びは学び!学びは本気だ!」

続いて行われた「全国水辺アクティビストセッション」は、全国の水辺で活動するアクティビストたちがその「社会的インパクト」を探る内容でした。

続いて行われた「全国水辺アクティビストセッション」は、全国の水辺で活動するアクティビストたちがその「社会的インパクト」を探る内容でした。

司会の岩本さんは、水辺のアクティビティが街の人々に活動の真意がなかなか伝わらない「誤解を与えやすい」人として登壇者を紹介し、それぞれの活動を通じて社会に与える影響について語るセッションが始まりました。

登壇者

・秀島栄三さん(名古屋工業大学院教授) ※ナビゲーター

・山崎博史さん(一般社団法人水辺荘代表)

・瀬戸口敏史さん(滋賀県長浜市産業観光部商工振興課)

・安田希亜良さん(滋賀県立大学環境科学研究科)

・高橋秀明さん(flip water代表)

・柿澤寛さん(横浜SUP倶楽部代表)

・沼野陽人さん(株式会社アミューズ HOBIE JAPAN代表)

ナビゲーターを務めた秀島栄三さん(名古屋工業大学院教授) ※左から2番目

最初の質問は「水辺アクティビストの誤解を与えがちなポイント」について。

登壇者たちは総じて、彼らの活動が「ただの遊び」に見えがちであり、「人がやらないことを楽しそうに活動している様子」が時に人々の不安感や疑問を呼び起こしがちなことを指摘し、真摯に自分たちの活動の目的や内容を伝え続ける重要性を強調しました。

また、安全面への配慮や、強制ルールに頼らない相互理解のための指針づくりと、「遊びと学びは同義」という観点から自然な気づきを促すことができる体験型活動の重要性が議論され、まずは実際に体験してもらうことの大切さが共通認識として示されました。

左から、安田希亜良さん(滋賀県立大学環境科学研究科)、瀬戸口敏史さん(滋賀県長浜市産業観光部商工振興課)、高橋秀明さん(flip water代表)

左:柿澤寛さん(横浜SUP倶楽部代表)、右:沼野陽人さん(株式会社アミューズ HOBIE JAPAN代表)

HOBIEのペダルの動きを実演する沼野さん

次に「水辺アクティビストが社会に与えた/与えたいインパクト」について語られました。

水質改善につながる安全な水辺利用や、川を身近に感じることで防災意識が高まる効果が挙げられていきました。

加えて、水辺のアクティビティは地域社会への教育的インパクトがあること、例えば、使用される道具は災害時活用の可能性が示されました。

そのほか、水辺の利用を肯定的に捉えるきっかけとなった活動事例や、水上アクティビティのハードルを下げる取り組みの意義も語られ、アクティビストたちがさまざまな試行錯誤を続けてきたことが理解できました。

セッションは「水辺は遊び! 遊びは学び! 学びは本気だ!」という言葉で締めくくられ、水辺体験を通じて治水や自然への理解を深める意義が強調されました。

左:山崎博史さん(一般社団法人水辺荘代表)

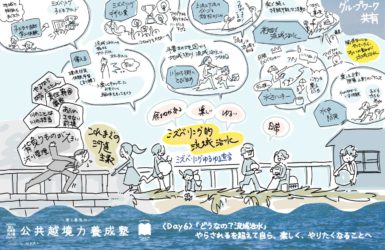

また、全国アクティビストセッションでは、青山学院大学大学院修士1年生の野月そよかさんによるグラフィック・レコーディングも披露されました。

野月さんによるグラフィック・レコーディング

以上でフォーラム前半が終了。

10分間の休憩に入る前に、司会から会場内ホワイエの展示内容として「かわまち大賞バナー」「MIZBERING DRINKS YOKOHAMA グラフィックレコード」、実物の「Eボート」、横浜市のPR資料などが紹介されました。

(後編に続く)

futakoloco 編集長&ファウンダー。主に公民連携分野のフリーランス・ライター/エディター。法律専門書出版社勤務と米国大学院留学(高齢化社会政策)を経て、2016年〜2022年、自らの暮らしの場である二子玉川のエリアマネジメント法人で情報・広報戦略と水辺などの公共空間における官民共創事業に従事。最近は生まれ育った西多摩の多摩川および秋川の水辺界隈でもじわりわくわく活動中。 暮らしを起点にした「本当にクリエイティブな社会」のタネを自らのアンテナで見つけ、リアルに伺った物語を記録し続けることがいま、とっても楽しいです!

過去の記事