2025.02.25

【イベントレポート 後編】ミズベリング・インスパイア・フォーラム2024 in 横浜 -カワるか、ハマるか。ミズからキメる。-

2024年12月19日に開催された「ミズベリング・インスパイア・フォーラム in Yokohama」の様子を、前編(オープニング~YOKOHAMA INSPIRATION TALK~全国アクティビストセッション~WIND & WAVE)に続き、後編(MIZBERINGインスパイアセッション)でエッセンスとハイライトをご紹介します。

WIND&WAVE

ミズベリング事務局による水辺の最新トレンド

2024年の水辺トピックについて、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課の大石兼史さんとミズベリング事務局の吉次翼さんがレポート。

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 大石兼史さん

ミズベリング事務局 吉次翼さん

ピックアップされたランキングは以下の通りでした。

ミズベトップニュース2024:

1.パリ五輪水上開会式(7月)

2.舟旅通勤 晴海~日の出航路の運航開始(6月)

3.群馬・八ッ場ダム ふるさと納税×インフラツーリズム連携(5月)

4.水辺で乾杯2024 10回目、カンパイキャラクターのデビュー(7月)

5.日本郵便で新潟・信濃川ミズベリングご当地切手販売(10月)

6.東京・荒川ロックゲート 放水路100周年でシンバル演奏パフォーマンス(11月)

7.佐賀・岩谷川内ダム 堤体高圧洗浄アート(11月)

8.世界銀行が水辺再生研修 ミズベリングの思想が世界へ飛躍(11月)

パリのビーチ空間は長年の取り組みの賜物ですが、日本でも負けず劣らずの水辺変革が進行中です。

また、10回目を迎えた「水辺で乾杯」アクションでは、昨年に続き今年も2万人以上が参加しました。

活動範囲は川だけにとどまらず、港、田んぼ、お風呂など、さまざまな場所へと広がりを見せています。

さらに、荒川放水路の通水100周年を記念した音楽パフォーマンスや、岩谷川内ダムで実施された堤体高圧洗浄アートなど、「前代未聞」の治水インフラ活用も大きな注目を集めました。これらの日本発の水辺プロジェクトは、国内外を問わずさらに広がりを見せていきそうです。

その後、「2024年水辺トレンド 研究動向編」として、東京都立大学大学院システムデザイン研究科インダストリアルアート専攻の上野美優さんが登壇。

その後、「2024年水辺トレンド 研究動向編」として、東京都立大学大学院システムデザイン研究科インダストリアルアート専攻の上野美優さんが登壇。

上野さんは卒業制作として、河川敷の傾斜空間を活用する提案「どてらぼ」をデザインしました。

土手の傾斜空間が十分に活用されていない点に着目した上野さんは、にぎわいを創出するために、傾斜部分に約50種類の家具や遊具を設置するアイデアを提案したのです。

東京都立大学大学院 システムデザイン研究科インダストリアルアート専攻 上野美優さん

提案には、すべり台やターザンロープなどの遊び場、催事場、カーレースやそりといったスポーツや趣味の場、さらには健康促進の場としての利用が想定されています。上野さんはこれらの機能を備えた空間を模型で表現し、土手の新たな可能性を披露しました。

続いて、「2024年水辺トレンド 政策動向編」では、国土交通省港湾局産業港湾課の土田真也さんが登壇。

続いて、「2024年水辺トレンド 政策動向編」では、国土交通省港湾局産業港湾課の土田真也さんが登壇。

2022年12月に改正された港湾法に基づく新制度「みなと緑地PPP」(港湾環境整備計画制度)について紹介しました。

土田さんは、この制度が港湾緑地での収益施設と公共部分を一体的に整備・運営することを条件に、民間事業者による行政財産の長期貸付け(概ね30年以内)を可能にする認定制度であると説明しました。

国土交通省港湾局産業港湾課 土田真也さん

この制度の目的は、民間の活力を活用して港湾ににぎわいのある空間を創出することにあります。土田さんは「港湾緑地も水辺であるため、ミズベリングとの親和性が高い」と述べ、今後の水辺空間におけるシームレスな連携への期待を示しました。

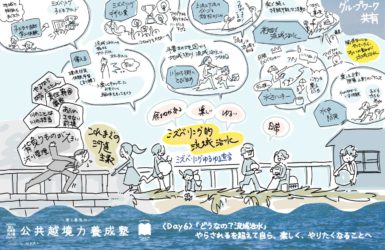

ミズベリング・インスパイア・セッション

水辺とローカライズ

プログラムの最後となる「ミズベリング・インスパイア・セッション」は、「野毛の水辺にある『BAR 地域戦略』」を舞台に、「少し先の未来を見ている」お客さまが集まり、水辺について語り合うという、小演劇的な設定でスタート。「水辺とローカライズ」というテーマで、水辺の活性化を地域戦略の観点で考えを深める機会となりました。

岩本と木村さんが今度はバーのマスター役・アシスタント役にそれぞれ扮し、軽妙な掛け合いを交えながら進行

最初の「常連客」として登場したのは、法政大学名誉教授の陣内秀信さんです。

陣内さんは「ミラノ:運河の街とそのテリトーリオ」というテーマでスライドを使用し、水郷都市ミラノの再生を紹介。

レオナルド・ダ・ヴィンチが「水の理想都市」を設計した歴史を踏まえつつ、一度は荒廃した運河が1970年代以降、行政、市民、専門家の連携により復活した事例を語りました。

その背景には、レオナルドの理想と後世の市民による「時間をかけて文化を掘り起こす、熱意があった」と強調しました。

次に登場した「常連客」は、株式会社オープン・エー代表取締役の馬場正尊さん。

ミズベリングのスタート時から関わってきた馬場さんは、この10年間を日本の水辺における「巨大な進化期」と位置づけ、その変化を会場と共有しました。

馬場さんは「都市自体が公園化し、その中に建物や道路が存在する」という公共空間のイノベーションにおける考え方を「PARKnize(パークナイズ)」という言葉で表現。

水辺活動が「ゲリラ的」なものから「社会的に認知されたもの」へと変化し、水辺が社会の「新しいソフトなインフラ」としての役割を果たし始めていると述べました。

さらに、「デザイン×マネジメントの融合による公共空間の価値創造」を重要なメッセージとして掲げ、ハードとソフトの方向性を一致させることで、従来の「管理」から脱却した「管理されないマネジメント」の実現が可能であると力説しました。

最後に登場したのは、有限会社ハートビートプラン代表取締役の泉秀明さんです。

「エリア経営と水辺」をテーマに、600年の歴史を持つ長門湯本温泉(山口県長門市)の水辺と都市の再生事例をもとに話を展開していきました。

泉さんは、従来の「つくれば使う」というマスタープラン主義の「つくる目線」から、「使われるものをつくる」という事業性主義の「つかう目線」への転換が求められると提唱しました。

プロジェクトでは、専門家とともに、地域への熱意と実行力を持つ住民が参加し、とことん話し合いながらビジョンを共有する官民協働の体制を構築。従来の方法では突破できない課題を試行錯誤で克服してきたと語りました。

また、公共空間(河川、道路)を地元主体で維持管理・活用するための財源や組織づくりに取り組み、「自分たちで目的地をつくる」という構想力とマネジメントの重要性を強調。

会場はその実践的な内容に驚嘆し、大いに刺激を受けていました。

クロストーク :水辺活用の10年と未来への展望

「ミズベリング」が10周年を迎えた今年、水辺空間の活用における進展と課題が議論されました。特に、市民参加型プロジェクトの重要性が強調され、「妄想」の意義と、それを実現するためのマネジメント手法についてさまざまな意見が交わされました。

・「妄想」の力と実現へのプロセス

・「妄想」の力と実現へのプロセス

水辺における「妄想」とは、既存のものを「引き出し」、その価値を再発見する行為であり、地域のプライドや歴史を継承し、それを支え合う形で生まれる力です。これは単なる空想ではなく、地域の未来を描く起点となります。

・水辺の進化と現状

ミズベリング発足から10年超。地域ごとに芽が出始め、制度も整備されつつある今、これを「使いこなす」地域住民や支援する事業者・行政担当者の役割が重要なフェーズを迎えています。

・まちづくりとの一体化

水辺は都市の一部であり、まちづくりと切り離さずに考える必要があります。すぐに答えの出ない課題に対しても、「効率」だけに偏らず、イマジネーションを行き来しながら進めることが鍵です。

・デザイン×マネジメントの融合

「妄想」を実現するためには、デザインとマネジメントの融合が不可欠です。特に、施工に着手する前段階で地域の人々が設計に参加し、アイデアを膨らませることで、ハード面とソフト面が連動した空間が生まれます。

・具体的すぎない「妄想」

妄想はあえて具体的すぎず、想像力に余地を持たせることが重要です。見る人が自分の意見を加えたくなるような状態が、仲間を引き寄せ、実現へのムーブメントを生みます。

・ロールプレイング的なアプローチ

制度や課題の壁を突破する際も、対立構図を避け、「ロール・プレイング・ゲーム」のような感覚で進める姿勢が求められます。この「妄想の共犯者」としての空気が、プロジェクト全体を動かす力となります。

ミズベリング記者の視点

新しいフェーズへの移行

11回目を迎えた今回のフォーラムには、約200名がリアル参加。

参加者や登壇者の世代交代が進み、スーツ姿が減少してカジュアルな雰囲気が増したことで、より多様な背景を持つ人々が集まった印象を受けます。これにより、ミズベリングが新たなフェーズへ突入したことが感じられました。

クロストークでも指摘されたように、「ミズ(水/自)」から始まる社会の変化は着実に進展中です。

水辺を起点とする活動が地域社会に根付き、新たな価値観を生み出す基盤となりつつある街が、国内各地で誕生しています。

さらに、今回のフォーラムは、市民参加の歴史を持つ横浜を舞台に開催されました。

全国の河川環境やまちづくりの課題を背景に、これからの「参加と連携」のあり方を模索する場として最適な場となりました。未来のミズベリングに大きな影響を与えるインスパイア・フォーラムとして、節目を越える意義深いイベントとなったと言えるでしょう。

岩本ディレクターの言葉

フォーラム終了後の岩本ディレクターは、次のような感想を語りました。

「このフォーラムには全国から期待を持って集まる方々がいます。ミズベリングは、他の堅苦しい政策とは異なり、官民が創意工夫を持ち寄る場です。権威ではなく創意、肩書きではなく役割、計画よりも妄想。このようなクリエイティビティ溢れるコミットメントがミズベリングの魅力です」

全国の期待を背負いながらも、柔軟で創造的な取り組みを続けるミズベリング。この魅力が、多くの人々を惹きつけ、次なるステージへの希望を感じさせるフォーラムとなりました。

futakoloco 編集長&ファウンダー。主に公民連携分野のフリーランス・ライター/エディター。法律専門書出版社勤務と米国大学院留学(高齢化社会政策)を経て、2016年〜2022年、自らの暮らしの場である二子玉川のエリアマネジメント法人で情報・広報戦略と水辺などの公共空間における官民共創事業に従事。最近は生まれ育った西多摩の多摩川および秋川の水辺界隈でもじわりわくわく活動中。 暮らしを起点にした「本当にクリエイティブな社会」のタネを自らのアンテナで見つけ、リアルに伺った物語を記録し続けることがいま、とっても楽しいです!

過去の記事