2022.11.10

みんなのお金を集めた魚道づくり

愛知川とビワマス

6月の滋賀県愛知川上流の支流。透き通った渓流の水中にキラリと光る小魚たちの群れ。ビワマスだ。ビワマスは琵琶湖の固有種で、およそ40万年前から独自に進化した世界でここしか見ることができないサケの仲間だ。上流域で産まれた稚魚たちは5〜6月に大雨が降り川が増水したタイミングで一気に琵琶湖へと下る。そのためビワマスは、別名「アメノウオ」「アメノイオ」などと呼ばれる。琵琶湖に下ったビワマスは、湖の深みで4〜6年かけて成長し、大きいものは60cmを越える。成魚は10〜11月をピークに、また増水時を狙い琵琶湖から遡上する。愛知川は河道から水が部分的になくなる「瀬切れ」が発生する河川だが、増水時は川の上流下流が流水でつながるので、そのタイミングを察知し、一気にビワマスが移動する行動には、自然界の生物の本能のたくましさを感じる。

愛知川は、ビワマスが河口から30kmも遡上し、上流の森林域の渓流で産卵するビワマスの回遊が残存する貴重な河川であり、このような場所はもうほとんど残っていないという。そんな愛知川を70年以上に渡り見守ってきたのが愛知川漁業協同組合だ。愛知川は、琵琶湖にそそぐ滋賀県内の四大河川の一つで、関西屈指の「渓流釣り場」であり、アユ・アマゴ・イワナ・ニジマス・ウナギ等が対象魚となっている。しかし、昨今の愛知川では瀬切れ、水濁りなどによりアユも減少し、遊漁者や地域住民の川遊びが減る「川離れ」が進行し、河川に親しむ時間の減少や景観への悪影響が生じるようになっていた。漁協の代表理事・組合長の村山邦博さんは、本流ではダムの堆積から流出した泥などにより河川環境が悪化し、ビワマスの産卵がかつての2割から3割に減ってきていると述べる。本流に比べて支流は水が綺麗で、ビワマスの産卵床としては良いのだという。ただ、その愛知川と支流の合流点から300mのところに砂防堰堤があり、ビワマスが遡上できなくなっている。それをなんとかしたいという想いを村山さんは持っていた。魚道をつくれば遡上はできるが、行政に事業化してもらうには様々なハードルがありそうだった。

そんな中、水辺活用事業を手掛ける一般社団法人Clear Water Projectの瀬川貴之さんと村山組合長が話す中で、滋賀県立大の瀧健太郎准教授(小さな自然再生推進バックアップ)、建設コンサルタントの佐々木氏(魚道設計)、琵琶湖環境科学研究センターの水野敏明氏、佐藤祐一氏(魚類研究、小さな自然再生経験者)、東近江三方よし基金の山口美知子氏(資金)と様々な分野の能力を持つ人びとのつながりから成る魚道づくりチームが生まれていった。

2.ソーシャルインパクトボンドによる魚道の見試し活動

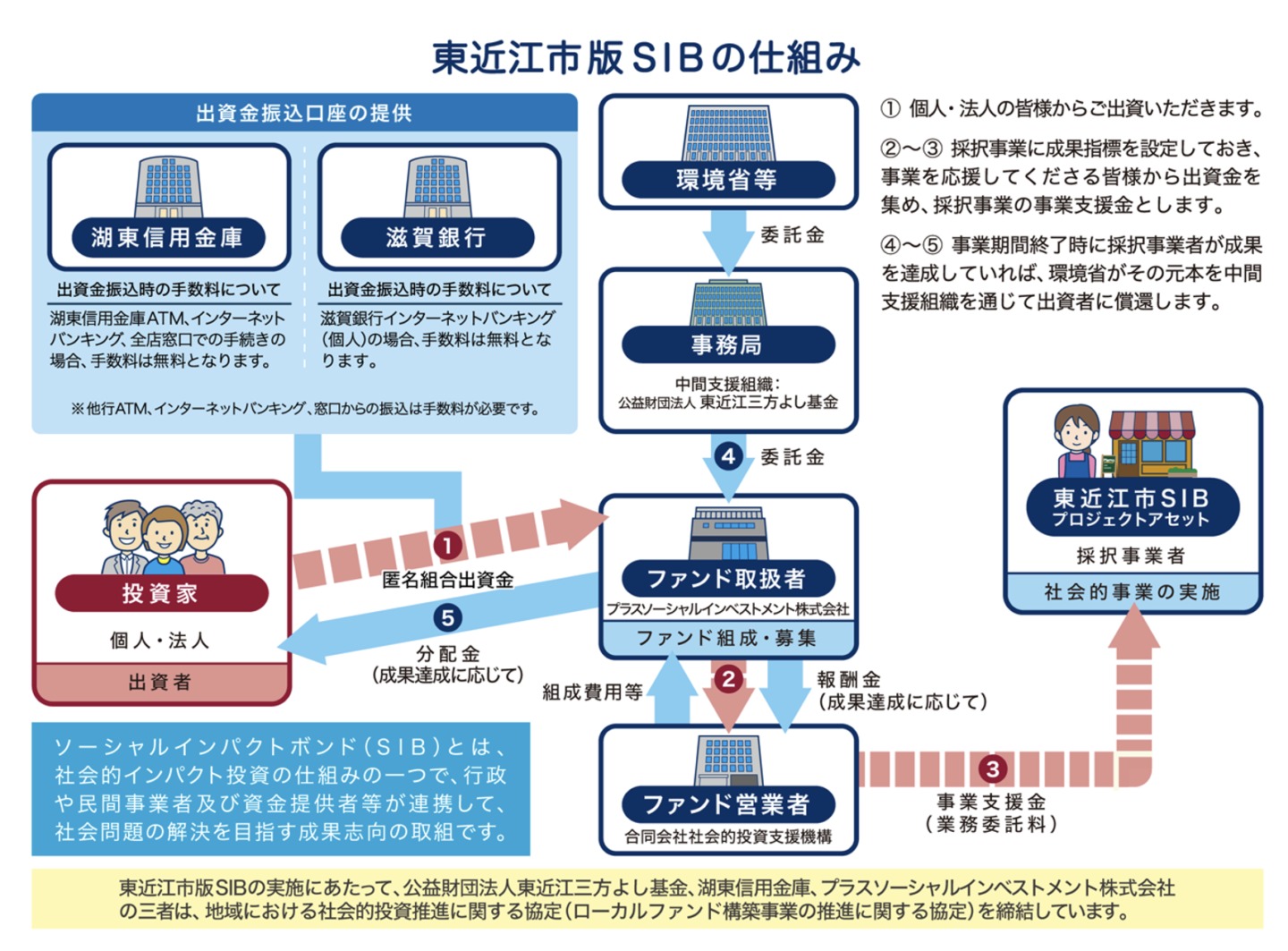

今回の魚道づくりでは、行政に事業をお願いするのではなく、地域の人びとが協働、連携し、自分たちで魚道をつくる。そのために一気に完成形を目指すのでなく、実験的にトライアルしながら、徐々に魚道としての精度を上げていく「見試し」というステップを踏むこととなった。また、資金も行政に頼らず集める必要がある。そこで、今回の事業では、公益財団法人東近江三方よし基金、湖東信用金庫、プラスソーシャルインベストメント株式会社が協定を結び組成する「東近江市版SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)」を活用することになった。

SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)とは、行政からの従来の補助金システムではなく、事業を応援する出資者から資金提供を受け、事業期間終了時に成果があれば、行政がその元本を出資者に償還する仕組みだ。東近江市版SIBの事務局である東近江三方よし基金は、環境省「令和3年度地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた地域循環共生圏の創造に取り組む活動団体」に選定されており、出資者の元本は成果に応じて環境省からの支援を原資に償還することになっている。あらかじめ事業者の計画に成果目標を設定し、事業の成果については、専門家と行政、東近江三方よし基金が連携して外部評価を行う。

大変興味深いのは、事業の成果目標と、その指標だ。本事業での成果は、第一に「簡易魚道の材料を整え、見試し活動を通して、地域内外の大人の川ガキが育成できている」となっている。一般的に川ガキは、川遊びをする子どもたちや、本プロジェクトでは、川に関与する大人も子どもも含めて川ガキと呼んでいる。さらに、第二に「事業効果の見える化ができている」という成果に対し、以下のような人びとが川に関わる時間や、川に対する意識、ワクワク度の変化などが指標に設定されている。

・愛知川との関係時間の増加(人数×時間)

・愛知川漁協スタッフの変化(川に対する行動・意識の変化、目的関数の増加)

・魚道の見試し参加者の変化(川に対する行動・意識の変化、ワクワク度の増加)

・協働の川づくりの体制(パートナーシップの多様性)の見える化

村山組合長は、「人びとに川への関心をもってもらうことが漁協をやっている目的」と述べる。とくに「子どもたちにこの川をつなぎ、自然に対する畏敬の念をもってもらいたい」と話す。また、東近江三方よし基金の山口さんは、「お金を複雑にやりとりさせるほど関わる人が増えていく。めんどくさくするほど関わる人が増えていく。お金は道具として利用しないといけない。どこかに置いとくだけで増えるということだけが大事とされてるけど、関係性を豊かにさせるお金の使い方がある」と述べる。本事業の成果とは単に魚道にビワマスが上ったということだけでなく、地域の人びとが川への関わりを通して豊かな関係性を実現すること、川や自然への畏敬の念が深まることであることが分かる。こうした地域に生きる人びとの幸福や健康といった「ウェルビーイング」(well-being)の向上を目的として、社会投資ができることがSIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)の使い方として画期的であり、魅力的なことでないだろうか。本事業のSIBでは、社会的投資プラットフォーム「en.try(エントライ)」を通じて一口2万円から出資を行うことができ、環境活動に関心のある企業や地域の個人などから実際に120万円の目標資金を集めることができた。この資金は簡易魚道の材料費等として使われることになった。出資者の内訳としては、東近江市内:26.3%、滋賀県内(東近江市を除く):26.3%、滋賀県外:47.4%となっている。また、全出資者19人のうち、個人は16人(84%)、法人3社(16%)であった。意外と地域外の支援者も多く、資金支援という形でも、遠方の方が地域と繋がっていたいニーズがあるのではないだろうか。

3.魚道見試しの現場

ビワマスの簡易魚道自体は、非出水期である10/16~6/15の間しか取り付けができない。まず2021年には見試し活動として、堰堤に単管パイプを組み、コルゲート管を水が流れる魚道として加工して取り付け、上流部に土嚢で水を集める取水口をつくる実験を行った。2021年の11月7日の見試しには、地域住民の漁協組合員、土地改良区の方、学生や釣り人、国交省、環境省、滋賀県、東近江市、市議、県議、ケーブルテレビなど、およそ50名が集まり作業を行った。後日の見試しも含め半分までの経路を製作し、魚道として成立することを2021年度に実証することできた。翌年の2022年の10月16日には、約40名の人びとが集まり、いよいよ簡易魚道を完成させるための見試しを行った。みなで力を合わせた設置作業の結果、堰堤の上流側の水が魚道を通り下流へと流れるようになり、実際に魚が魚道を移動していることを確認することができた。その後無事にビワマスが遡上したことが確認された。

このように、魚道をつくることを通して、地域の様々なステークホルダーが協働を行う体制が育まれ、人びとの関係性が続いていることが地域社会にとっての成果であり、東近江三方よし基金の山口さんが述べる「複雑な関係性」が発生していると考えられる。自然再生が地域にもたらす様々な効果を社会的インパクトとして測定することで、地域に人びとがつながるためのお金が循環し、自然も豊かになる。ソーシャルインパクトボンドの使い方は、自分たちが望む地域環境を作っていく際に大変有効なツールとなっていくように思う。

ランドスケープ・プランナー、博士(工学)。 「ミズベリング・プロジェクト」ディレクター、株式会社ハビタ代表、日本各地の風土の履歴を綴った『ハビタ・ランドスケープ』著者。大阪大学卒業後編集者として勤務。2007年工学院大学建築学科卒業、愛植物設計事務所にランドスケープデザイナーとして勤務後独立。2022年九州大学大学院工学府都市環境システム専攻博士課程修了。都市の水辺再生、グリーンインフラ、協働デザインが専門。地元の葉山でグリーンインフラの活動を行う。

過去の記事