2014.03.03

日本のガンジス川!?利根川に沐浴する牛を見に行く。

川をゆく#01

川の存在を都市のなかに感じるようになったのはいつごろからだろう?面影橋あたりの桜吹雪が川面で薄い紅色のカーペットとなって総武線のそばの神田川をくだっていくさまを車窓から見たときだろうか?あるいは、川に沿ってバイクを走らせたどりついた夕刻の天王洲で、提灯に灯をつけた屋形船が照らす水面を割ってはしっていくさまをみたときだろうか?

以来私は取り付かれたように水辺にでている。そこには近代からとりのこされてしまった人間の営みの根源が隠されているような気がしている。

利根川と牛

利根川に放牧されている牛がいる、と聞いたのはちょっと前のことである。利根川の河川敷を毎日牛舎から通って川で沐浴している写真を見せられたのだ。その風景は、まるでガンジス川やチャオプラヤ川。これが日本の風景とは考えられなかった。

利根川はわたしにとって故郷である。茨城県に実家があり大学時代は毎日電車で利根川を渡って東京の大学に通った。車窓から見る利根川は大雨で水位があがったり渡り鳥が越冬したりとても自然の豊かさを感じていた。しかし、大きな堤防によって隔てられたまちがかつての水戸街道の宿場だったことを聞かされても想像できないほど、川にひとの営みはなかったし、まちが川となんら関係ない存在に思えていた。

利根川東遷の図(利根川上流事務所ウェブサイトより)

今日わたしたちが見ている利根川は、江戸時代、幕府による都市領域拡大のための政策によってつくられた川だ。利根川東遷事業によって現在の江戸川を経由して東京湾に流れ込んでいた利根水系は大半を太平洋に注ぐことになった。沼地であった東京低地は新田開発され、住むことができる都市に改変するために素地になった。日本一の流域面積を誇る利根川の一部が人工河川である事実は、過去の土木技術の水準の高さを示している。同時に、私が感じた利根川の自然の豊かさが、過去の偉人たちによってつくられた物であったかと思うと自然という概念そのものが揺さぶられる。果たしてこの地球上に、人間の影響を受けない自然がいまもってなお存在するのかどうか。

なんとなく大陸的な雰囲気と言えなくもない。

霞ヶ浦を含む、利根川下流の流域は湿地帯であった。陸と水との境があいまいだったこの地に、江戸時代後期、田沼意次の時代から次第に新田開発が行われ、昭和になって利根川両岸に堤防やポンプ場が築かれると首都圏の成長を稲作や農業で支えた。この地に牧畜が根付いたのは戦後である。満州の開拓に尽力したひとたちが引き上げてきて、なんとかありつけたのが低地で水はけの悪いこの土地だったのだ。しかし、そのおかげで利根川と牛はなんともいえず良好な関係を築く事ができたのである。

それを間近に見ることをシェアするべく、仲間をインターネットで募った。たくさんの仲間が集まってスタンドアップパドル(SUP)やE-boatで大河利根川の風景のなかをいっしょに漕いだ。初めての参加者も多く、それぞれ自分でやってみて漕ぎ方を会得した。もちろん教えられることもあるが、川の上での振る舞いは、体験してみないとわからない。

川の水質自体はきれいでもなく、汚くもない。都会で水道水ぐらいしか触れないわれわれのほうが異常なんだと言い聞かせている。なにより、落水しなければいいのだ。今日のコンディションは視察に来た7月よりはましだ。

水温は気温よりもわずかに冷たく感じる。

川に出ると、アングラーたちがすでに船でポイント探しをしていた。このあたりはバス釣りのメッカなのだろう。下流にすてきな川の施設「佐原川の駅」が完成して水上レジャーがやりやすくなったのだろう。スピードボートも何艘か行き交っていた。

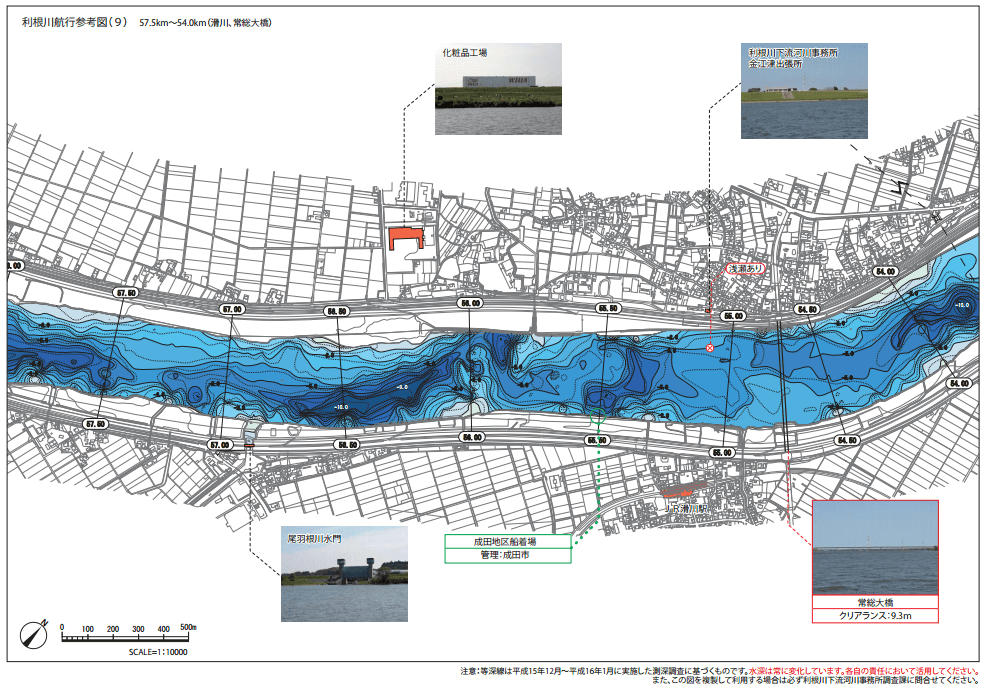

漕ぎだすと、川の中から驚いて魚がジャンプしてる。小さいのも入れば、大きなのもいた。水辺には多くの仕掛けがかけられている。古い仕掛けや杭があちこちにあって、航行するには注意が必要である。水深も場所によってまちまちだ。道路とちがって、水面の下にも気を配らなければならないのが船のむずかしいところだ。

利根川下流河川事務所のウェブサイトには水面の下の状況がわかる参考図が公開されている。

ただし、川は刻一刻と形を変えるので、これを信用しすぎてもだめだという。

このあたりも漁業権が設定されている。鯉やウナギを狙っているのだという。冬になると、鳥の漁が解禁されるという。鉄砲小屋がつくられるという流域もすぐそばだ。

しばらくすると、漕ぎ手たちから歓声があがる。芦原がひらけたところに牛の群れがいた。すべてホルスタイン、乳牛だと言う。牛たちは突然やってきた赤いボートに驚いたのか陸に上がってしまった。申し訳ない事をした。しかし午後に二度目にやってきたときはすっかり慣れてしまっている。恐怖より水の中にいる気持ちよさの方が勝ったのだろう。それは私も一緒だ。牛と共有する物があるというのはなんだかうれしい。単に生鮮食品売り場を介して繋がっている以上のものを感じるという幸福感。

群れはいくつかに別れていて上流にも同じような場所があった。子牛をまもっている牛の姿も見れた。

牛たちにとっては、日常の営みである。毎日牛舎から歩いてここまできて、日没になるとまた歩いて帰る。しかし都市民たちであるわれわれにとっては未知の世界。見なくてよいとされている世界。治水や河川の管理は、だれかがなんとかやってくれているだろう、と意識せずとも委託することで都市生活を送ることができてきた。すくなくとも今までは。

私たちの世代にとって、満州の開拓から引き上げてきた人たちの生活のは想像できない。きっとつらかったのだろうが、私は羨ましくて仕方がない。自分たちでつくったものが生活の基盤になるという実感をともなう人生。私たちの世代にとって、新しくなにかをつくるグルーヴ感を感じながらすごすことができた先輩世代の社会のコミットの仕方は、遠い彼方の夢物語だ。川や都市もまた同じである。出来上がってしまった世界に産み落とされたわれわれにとって、根源を知る機会はとても重要なのだ。

それぞれが感じたことは、私とおなじであるとは思わない。しかし、この笑顔をみるにつけ、川によりそってできた都市に住むわれわれの明るい未来が見えたような気がしてならない。

この記事を書いた人

ミズベリングプロジェクトディレクター/(株)水辺総研代表取締役/舟運活性化コンソーシアムTOKYO2021事務局長/水辺荘共同発起人/建築設計事務所RaasDESIGN主宰

建築家。一級建築士。ミズベリングプロジェクトのディレクターを務めるほか、全国の水辺の魅力を創出する活動を行い、和歌山市、墨田区、鉄道事業者の開発案件の水辺、エリアマネジメント組織などの水辺利活用のコンサルテーションなどを行う。横浜の水辺を使いこなすための会員組織、「水辺荘」の共同設立者。東京建築士会これからの建築士賞受賞(2017)、まちなか広場賞奨励賞(2017)グッドデザイン賞金賞(ミズベリング、2018)