2014.03.19

川にはもう魅力はないの?

食と流通をテーマにワークショップをしてみた

「食べること」と「川」

あまり関係ないように感じるふたつの言葉「食」と「川」。鮎?コイ?いや、そういう話ではないんです。舞台は港のまち横浜です。

かつて、モノが船で運ばれた時代がありました。およそ50年前までのことです。50年ってそんなに前の話じゃないですよね。船が行き交う昔の白黒写真をみると、すごい昔のことのように感じます。このころはクルマもいまほど走っていませんでした。本当に、この50年の間にいろんなことがかわってしまったのですね。

懐古主義になる必要などないですけど、あまり使われていない川をみると残念な気持ちになります。結局、なぜ川が使われないかを突き詰めて考えると、使う必要がないとされてしまったからなのですよね。

わたしたちは、2005年の春に、「川を伝って上流に食材をとりにいってみる」という趣旨のワークショップを開催しました。今日においてもなお、上流のどこかにいけば、陸にあがって食材が調達できるんじゃないか?という疑問に答えを出すために執り行われました。食べることを川を使う目的のひとつになればいいなと思っていました。

水上マーケットと呼ばれるものは世界中にあります。タイにも、中国蘇州にもあります。これらは風情があってすばらしいのですが、それ以上に川がいまなおかの地では便利であることが存在する最大の理由です。現代の日本において、水上マーケットのような生活に寄り添った河川の利用の仕方を夢見ることは意味があることなのでしょうか?

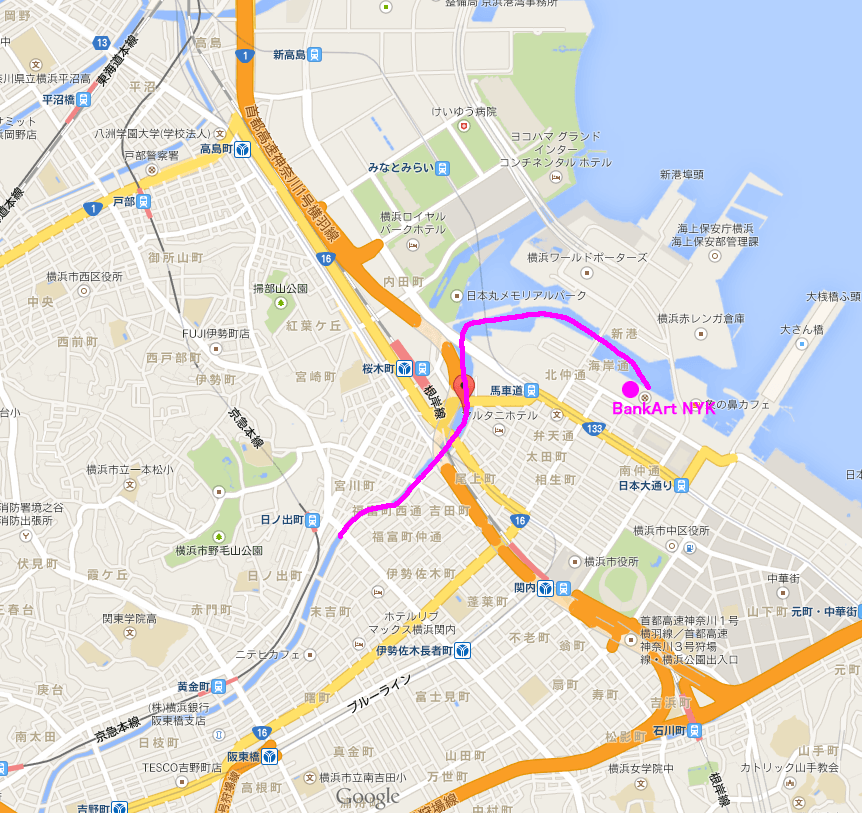

出発地は当時できたてほやほやだった横浜のBankART Studio NYK 。日本郵船が使っていた倉庫を横浜市が借り上げてアートセンターとしてオープンしました。ここを出発して、大岡川を伝って上流に手こぎの船で行くことにしました。

BankART Studio NYKは郵船ポンドと呼ばれる港湾の静かな水域に面しています。日本で水辺に最も近いアート関連施設だと思います。対岸にはあの有名な赤煉瓦倉庫が見えています。そのまた向こう側は大桟橋などに発着する大型船が入港するメインの港。ここから出て、大岡川の河口までは波のないとても静かな港湾エリアです。

港湾と河川は法律で区分されています。港湾はもともと運輸省、河川は建設省の管轄だったこともあり、管理者も異なります。どこが境界なのかは、はっきり言ってよくわかりません。水はつながっていますし、絶えず流れ続けています。

船はみなとみらいを正面に見ながら左に舵をきり、大岡川に河口から入ります。大岡川は横浜市を流れる二級河川で、横浜の4つの市民の森(釜利谷、氷取沢、金沢、瀬上)付近を水源とし、途中大岡山というこの川にゆかりのある名前のまちを通り、みなとみらいに流れる全長12kmの川です。

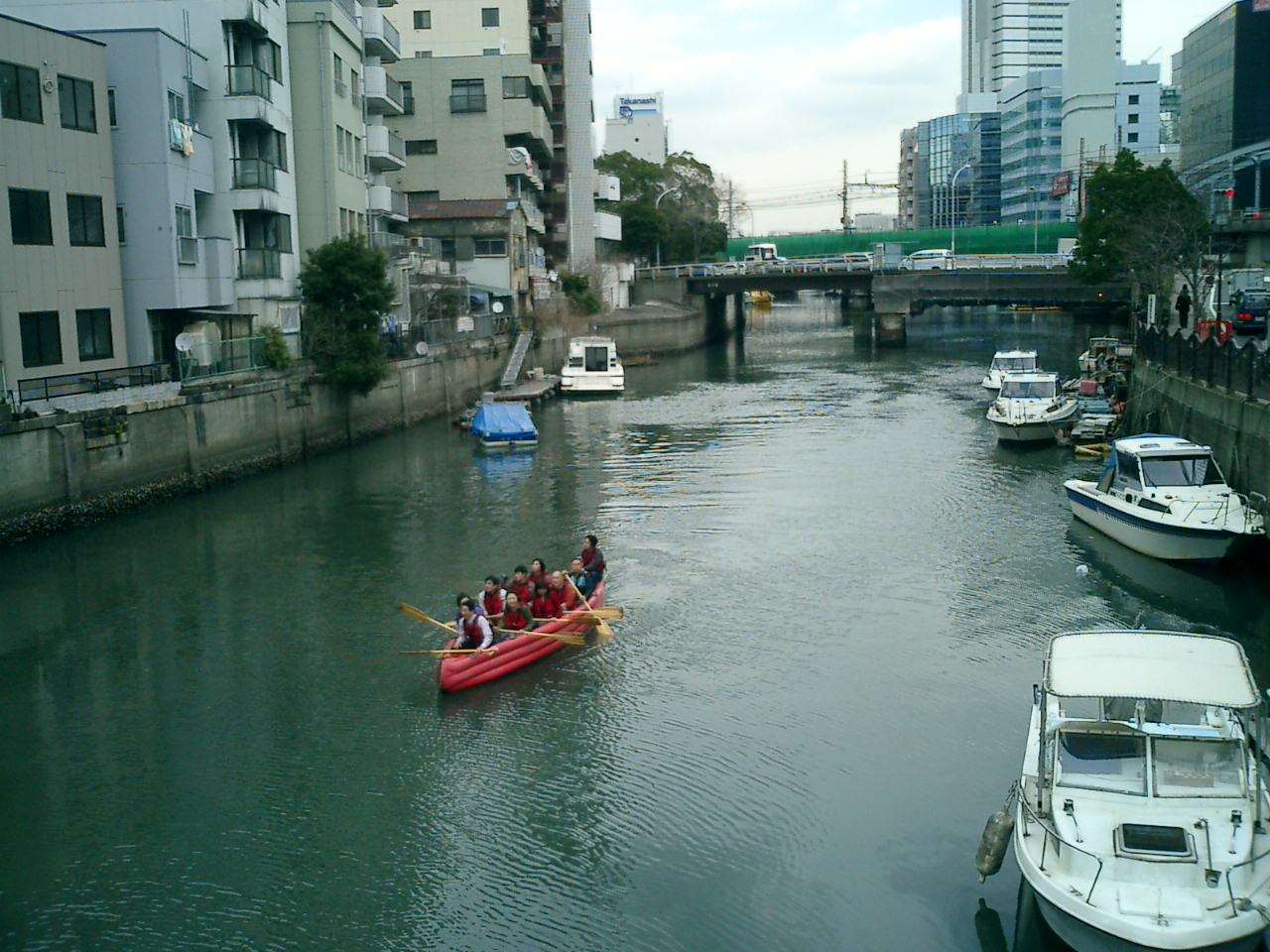

川の水質は想像していたよりもきれいでした。都市河川と言えば臭いとかヘドロとかのイメージが強いですが、そうでもないようです。

私が生まれた昭和51年頃は、毎年汚い河川がニュースになっていました。いまでは、下水の整備や工場に対する排出基準が設けられたので、だいぶキレイになったようです。これは、先人の環境運動の賜物です。

川は物流の重要な動脈でした。港でおろされた荷物は小さな船に乗せかえらせて川に面した倉庫に届けられました。

船から両岸を見ると、大岡川も多分に漏れず、物流に欠かせない河川だったことがわかります。あちこちにかつて使っていたであろう、スロープの痕跡がみられます。現在ではそのスロープは上からコンクリートで水平に仕上げられて護岸の一部となり、上をクルマが通れるように改造されたようです。

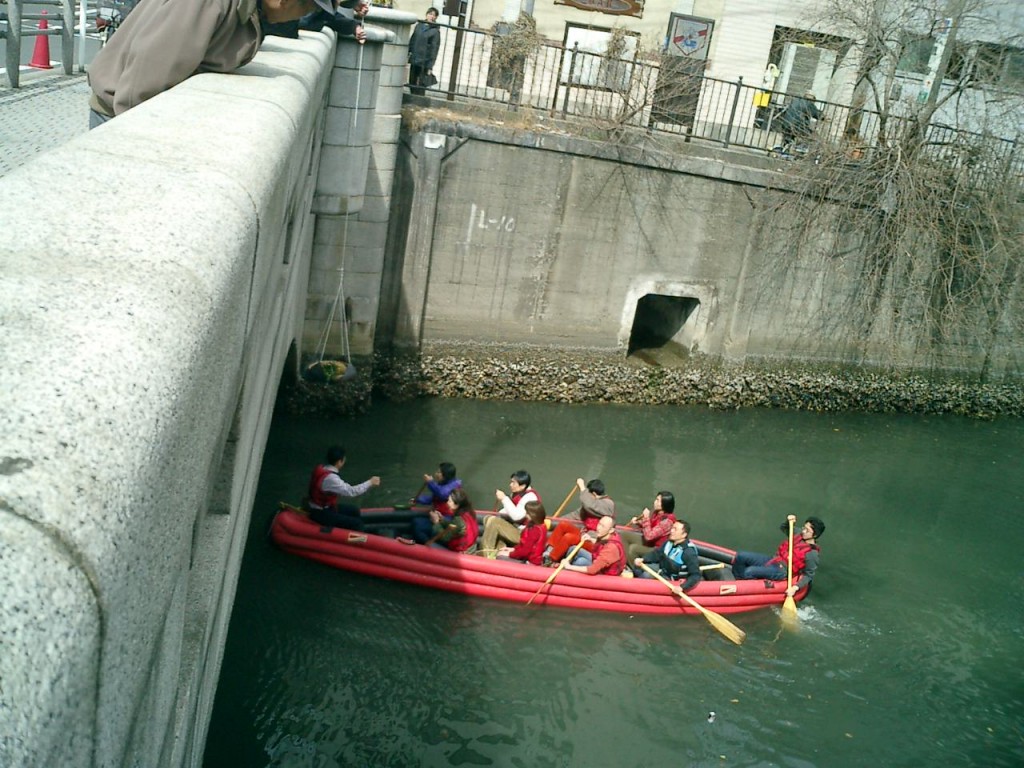

川をすすみ、あたりは桜並木です。横浜で働く者たち、横浜に訪れた外国の船乗りたちを癒した繁華街のそばをとおります。普段見慣れない手こぎボートに陸上からは奇異の目で見られているかもしれません。

しかし、行けども行けども陸上にあがれるような施設はありません。いや、あることにはあるのですが、階段を上がると鍵がかかっています。さきほどのスロープの痕跡はあるのですが、人が乗り降りできる桟橋が見当たらないのです。水とコンクリートとフェンス。人間とは本当に不便な生き物で、たったこれだけの障害があるだけで、すぐそこに見えている陸上にあがることができません。スーパーは本当にすぐそこなのです!

川はとても不自由な面があります。それは、陸地とはちがうという不自由さです。身体的制約が大きく、陸地の延長のように考えると支障を来します。船がそばまでくるからと行って、乗り降りができるということではないのです。たとえ桟橋があっても、川が増水したり、普段の潮の満ち引きで、健常者は大丈夫でもそうでない人には一苦労という場合もあります。すべてのひとに優しいかと言われると、ちょっとちがうのかもしれません。

水上にでてみないとわからないことがたくさんあるのです。

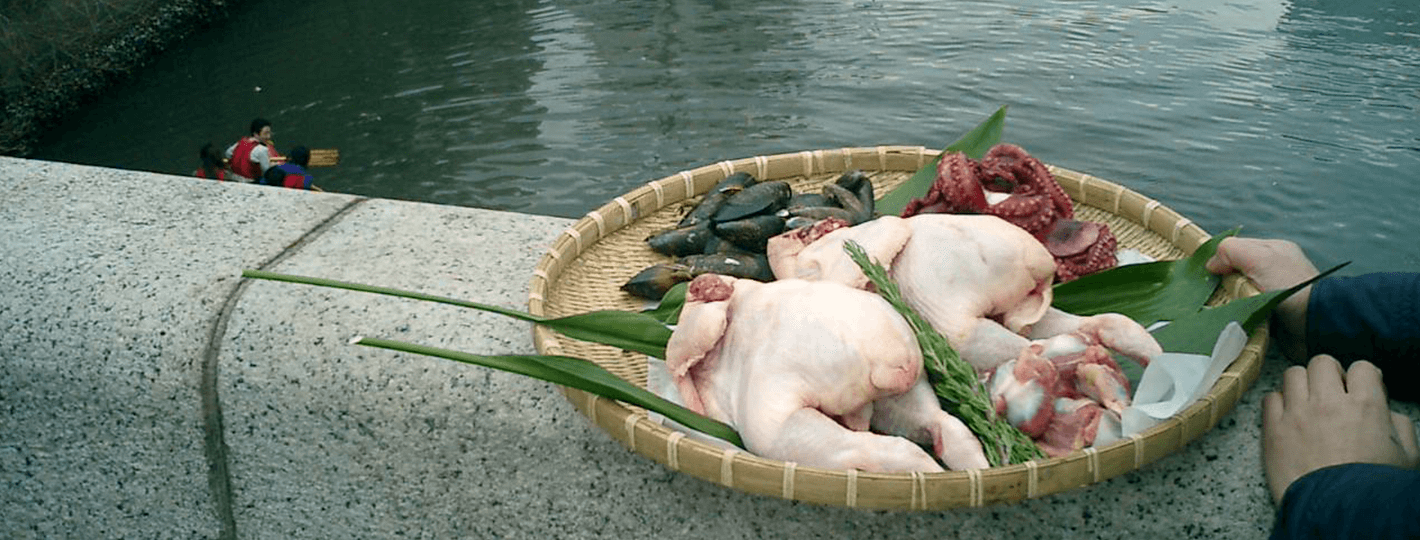

結局このワークショップでは、スタッフが食材を橋からおろすことにしました。

でも、それが残念だったかというと、そんなことはなく、あまり体験したことない“事件性”と知っているまちが川からみると全く違って見えて楽しかったのです!わたしたちは、ものすごいポテンシャルがあるものの横で生活しながら、それを使わないでいることのもったいなさを認識したイベントになりました。

さて、陸上に食材が届けられた後、この食材はサムゲタンに調理され、その場でふるまわれました。水辺を移動してきた食材が陸地で人と出会ったとき、そこでは新しい場所が生まれます。交換の価値がうまれ、人と人が交流し、そこには食が発生します。それこそが港横浜がこれまで育んできた文化なのかも知れません。

さて、この川の話には続きがあって、この後2009年に、この写真のすぐ上流に新しい桟橋ができました。「大岡川桜桟橋」という桟橋です。この地域の人たちの熱心な水辺のまちづくりの活動によってつくられました。その話はまた今度お伝えしたいと思います。

この記事を書いた人

ミズベリングプロジェクトディレクター/(株)水辺総研代表取締役/舟運活性化コンソーシアムTOKYO2021事務局長/水辺荘共同発起人/建築設計事務所RaasDESIGN主宰

建築家。一級建築士。ミズベリングプロジェクトのディレクターを務めるほか、全国の水辺の魅力を創出する活動を行い、和歌山市、墨田区、鉄道事業者の開発案件の水辺、エリアマネジメント組織などの水辺利活用のコンサルテーションなどを行う。横浜の水辺を使いこなすための会員組織、「水辺荘」の共同設立者。東京建築士会これからの建築士賞受賞(2017)、まちなか広場賞奨励賞(2017)グッドデザイン賞金賞(ミズベリング、2018)