2016.07.01

河川敷地占用許可準則が一部改正!

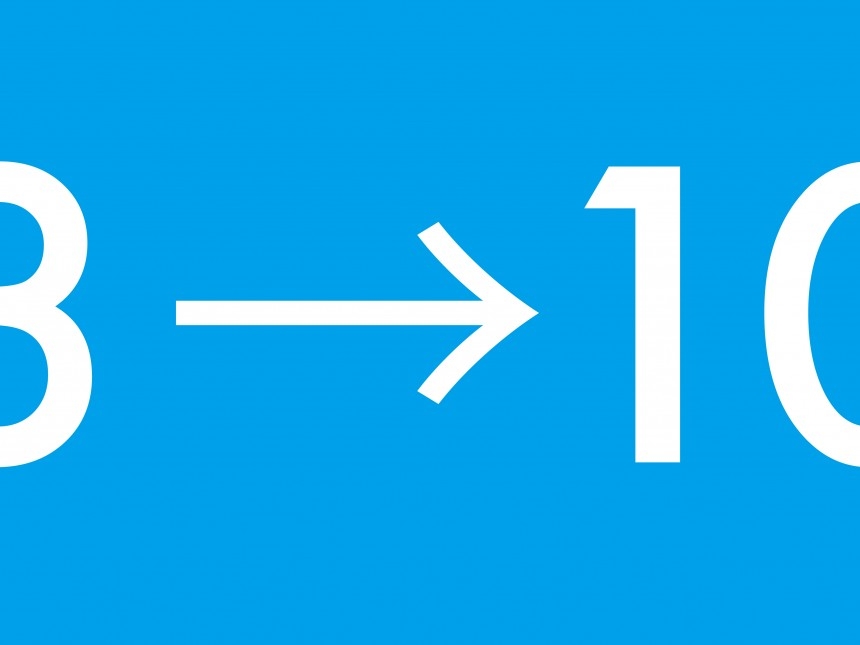

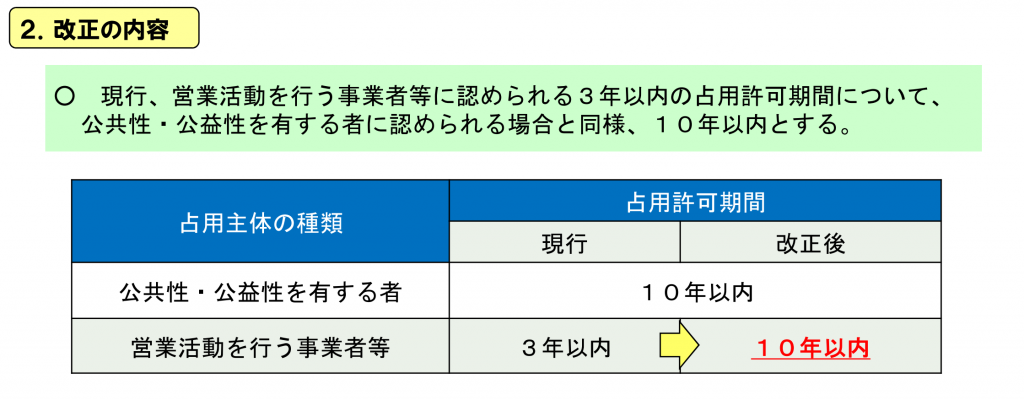

河川敷地占用許可準則が改正!占用期間が3年から10年に規制緩和!

2016年6月2日に河川敷地占用許可準則が一部改正されて、施行されました。

2016年3月3日に開催されたミズベリング・ジャパンの金尾局長(当時)のプレゼンテーションでは、延長する事の是非を意見公募するということが宣言されていましたが、あれから3ヶ月足らずで実際に制度が変わったことになります!

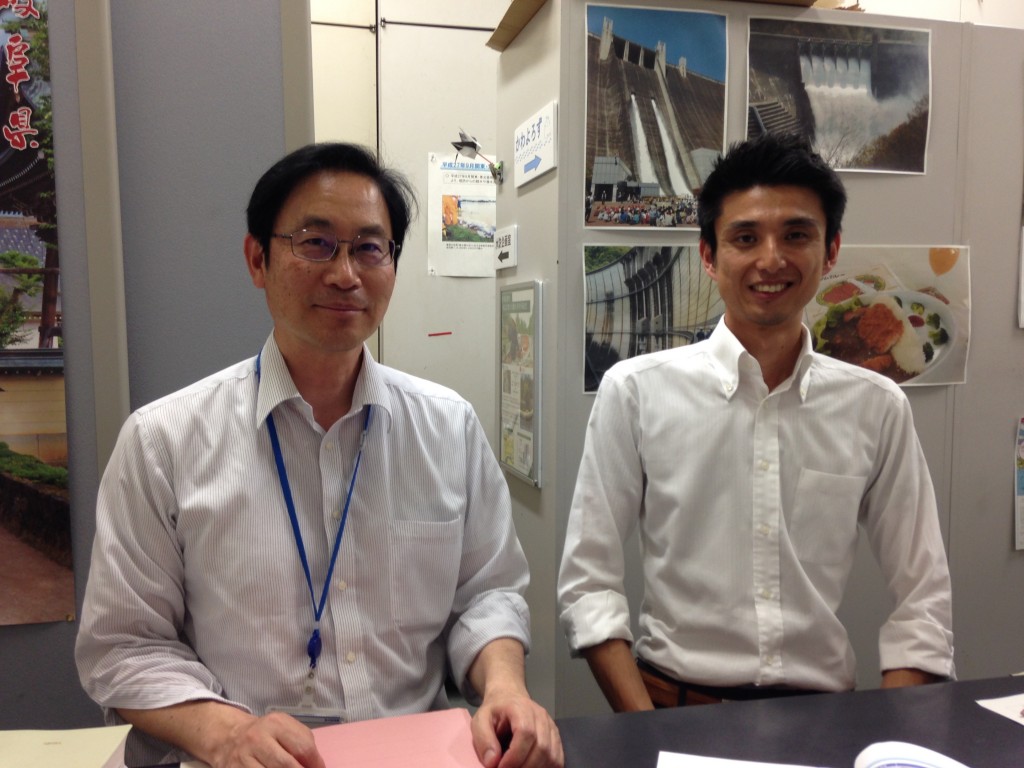

今回は国土交通省水管理国土保全局水政課の白石調整官と澤渡係長に改正のポイントをお聞きしてきました。

改正が実現するまでのプロセス

- 今回の改正は、事業者さんや、公民連携まちづくりに関心あるひとたちからすると待ち望まれていた期間延長が盛り込まれました。意見公募ではどのような意見があったのでしょうか?

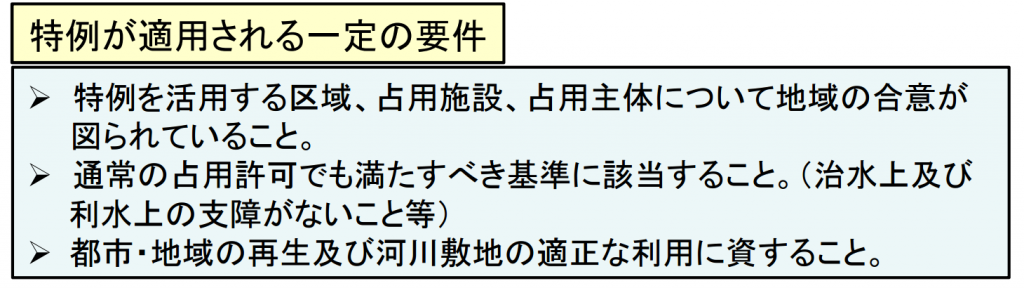

- 澤渡係長:期間延長について好意的なご意見や、20年でもいいのでは?といったご意見をいただく一方で、「事業者による占用は公共性を損なうおそれがある」、「事業者に制度を悪用されるおそれがある」といった、慎重な検討を求めるご意見もありました。そこで、今回の準則改正にあわせて、局長から各河川管理者に対して適正な河川利用を確保するための運用通知を発出することとし、今回の期間延長が実現するに至りました。

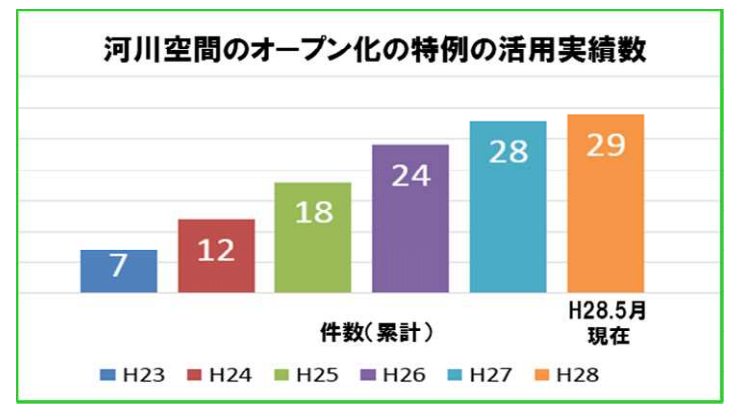

- いままでの各地での河川占用の実績があってはじめて今回の期間延長が実現したという面はありますか?

- 白石調整官:現在29の河川占用案件が全国で動いていますが、それぞれの事例が好ましくない結果になっていたら今回の期間延長には至りませんでした。これまでの占用期間3年の制限のなかでつくられてきた実績があったからこそ、実現したと言えます。

今回の改正で期待される効果とは

- 今回の改正で、民間事業者の投資を促しやすくなったと思いますが、なぜ10年だったのでしょうか?

- 白石調整官:もともと台東区で占用しているタリーズさんやその他の事業者さんにヒアリングをしてみると、やはり3年では投資した資本を回収できないという意見が多かったのです。そこで何年ならいいのか聞いてみるとみなさん10年とおっしゃっていて、区切りもいいので10年としました。これは河川法の占用準則上最長の期間でもあります。(*編集部註:これまでも公的主体であれば10年までの占用が可能でした)

- 今回の改正によりどのような民間事業者が占用に参入できるとお考えですか?

- いままでは一部のモチベーションが高い事業者さんが採算度外視でやってくれていた面が否めません。しかし、今回の10年は、多くの民間事業者に門戸を開放したといえ、多様な事業者さんが河川を利用して地域を盛り上げてくれることになることを期待しています。

- どのような民間事業者さんを選べばいいのか、という選ぶ側の責任があると思いますが、どう思われますか?

- 前述の局長通知にも詳しく書かれていますが、選ぶときの公平性・透明性は非常に重要です。オープンなプロセスで選ばれたかどうか、地域の皆さんが納得するかどうかなどです。また、事業の安定性の確認や、許可後の経営状態のモニタリングも必要だと考えており、こちらも前述の局長通知に詳しく書かれています。

河川ならではのこととは?

- 川のみならず、道路や公園、公開空地なども公民連携、民間活用の機運の高まりで、占用に関する規制緩和が行われていますが、河川における特別な点を教えてください。

- それは、やはりなんといっても自然が相手であるという事だと思います。河川敷は自然豊かで貴重なオープンスペースである一方で、洪水の際には安全に水を流し、被害を軽減させるものでもあり、また箇所によって河川の状況は様々です。そして、その自然をどう生かすかということも、河川ならではのことだと思います。

- 今回の発表をしてみて、どんな反応があったか教えてください。

- 市区町村さんからの問い合わせがたくさんありますね。今回の発表に先だって公表している「河川空間のオープン化活用事例集(リンク先PDF)」(2016年3月公表)には、最後のページに全国の相談窓口を一覧でつけました。これはいままでなかったことです。

私の連絡先も一番下に書いてありますので、ぜひ相談して欲しいですね。また、今回「かわよろず」という民間や自治体からの相談窓口を、霞が関の国土交通省水管理・国土保全局内に設けました。これらの窓口を利用していただいて、今回の規制緩和を大いに活用していただけるとうれしいです。

課題とされていたことがついに規制緩和されて、準備は整いました。行政のせいで水辺が使いづらいという言い訳はもうできませんね。あとは官民が連携していかに魅力をつくっていくか、そういう新しいフェーズに到達したということを意味しています。川ろうぜ!

問い合わせ先:国土交通省水管理・国土保全局 水政課 白石雅寛、澤渡健太郎

(直通)03-5253-8440(FAX)03-5253-1601

この記事を書いた人

ミズベリングプロジェクトディレクター/(株)水辺総研代表取締役/舟運活性化コンソーシアムTOKYO2021事務局長/水辺荘共同発起人/建築設計事務所RaasDESIGN主宰

建築家。一級建築士。ミズベリングプロジェクトのディレクターを務めるほか、全国の水辺の魅力を創出する活動を行い、和歌山市、墨田区、鉄道事業者の開発案件の水辺、エリアマネジメント組織などの水辺利活用のコンサルテーションなどを行う。横浜の水辺を使いこなすための会員組織、「水辺荘」の共同設立者。東京建築士会これからの建築士賞受賞(2017)、まちなか広場賞奨励賞(2017)グッドデザイン賞金賞(ミズベリング、2018)