2018.08.01

ロボット船が描く東京イーストベイエリアの水辺の未来

海外からの識者も迎えて水辺を考える

ロボット船によって、東京イーストベイエリアに新しい水辺シーンが生まれるかもしれない。「ミズベリング@イーストベイ東京プロジェクト」の主催により、豊洲シビックセンターホールを会場に、「ロボット船が描く東京イーストベイエリアの水辺の未来」シンポジウムが2月に開催された。折しも2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会の開催地として注目される江東区の水辺エリアでは、NPO法人江東区水辺に親しむ会、豊洲地区運河ルネッサンス協議会、ベイエリアおもてなしロボット研究会といった団体のほか、産学を挙げての取り組みが行われている。

都市のインフラとして物流、清掃、交通、調査、防災など、多様な面で期待が寄せられている水辺の利活用。今回のシンポジウムでは海外からの識者も迎えて、活発な意見交換がなされた。

基調講演のスピーカーには、米国とオランダからゲストを招いた。MIT(マサチューセッツ工科大学)センサブルシティラボ副所長のエレン・シュネック氏は、MITの歴史と概要を分かりやすく解説。MITでは1980年代から「ジャパン・プログラム」と呼ばれる日本企業とのコラボレーション(共同研究)が重ねられ、今年で35周年を迎えるという。

センサブルシティラボは「都市のビッグデータ解析やスマートモビリティについて、分野横断的に研究を行うこと」を目的に設立され、MITとシンガポールの2拠点体制で研究が進んでいる。コンピューターによる解析のほか、フィールドワークにも積極的に取り組み、論文の執筆だけでなく市民に幅広く語りかける趣旨で発信力を高めている。進行中の一例として、都市の下水道の修繕を通じて公衆衛生環境を改善するプロジェクトを紹介した。

河川インフラの最小ユニットとして

オランダから登壇したのは、AMS先端都市課題研究所のプログラムディレクター、ステファン・ヴァン・ダイク氏。2014年にアムステルダム市によって設立された同研究所は100人規模のリサーチャーを擁し、デルフト大学AIラボに所属する30名のプロフェッサーらとも連携する機関だ。

現在も水の都として発展するアムステルダムと、かつて水運で栄えた歴史を持つ東京。両都市の間で水辺の利活用をめぐる知見を交換できないか。ダイク氏らの研究開発から今回もたらされたアイデアが「ROBOAT(ロボート)」と呼ばれるロボット船だ。

ダイク氏は「人口の多い都市でモビリティをどう改善していくかは、世界共通の課題。アムステルダムの道路はもう満杯なので、都市の表面積の25%を占める水路や運河をさらに利用しない手はない、と私たちは考えた」と言う。

ROBOATはマイクロコンピュータによる知能を持ち、別個に動作する4つのスラスターによって前後左右に移動する。Wi-Fiや各種センサー、LIDAR(ライダー)によるセンシングも行え、障害物を自動で避けて航行する。

人々を運ぶプラットホームとして設計されているROBOATだが、貨物も運べるし、水上マーケットのようにも使える。また、すでに水上タクシーはアムステルダムで運行されているが、ROBOATは既存の船をタギング(曳航)して自律航行させられるのもメリット。緊急時には自動連結して浮き橋として機能するなど、河川のインフラとして最小単位のユニットになるのだという。

このROBOATプロジェクトのテクノロジーは「世界中のすべての都市に適用可能」とダイク氏。今回の来日でも、東京湾で小さなスケールのプロトタイプを実際に浮かべてデモンストレーションも行ったそうだ。

ロボットが運河クルーズのガイド役に

シンポジウム後半では、日本で水辺まちづくりに取り組む人々、研究開発に取り組む研究者の計5人が、パネルトークでダイク氏との意見交換を行った。

ミズベリングプロジェクトの山名清隆プロデューサーは、同プロジェクトの4年にわたる活動を紹介。全国70カ所でのミズベリングワークショップ開催、のべ23,651人を動員してきた「水辺で乾杯」(毎年7月7日に呼びかけ)イベントなど、行政とも連携して企業や市民が関わっていくプラットフォームづくりの実践例を挙げた。

シリアスになりがちな日本の河川に「スマイル」をもたらしたいと語る山名プロデューサーは、運河を航行するボートから投光し、首都高を下から照らし出すライトアッププロジェクトの構想を実験動画とともに披露。ダイク氏は「アムステルダムでの運河でもライトフェスティバルをやっているが、これは東京に住んでいる人への情緒に訴えている。建築や都市計画の人たちが忘れがちな人間の感情にフォーカスしているのが興味深い」とコメントした。

芝浦工業大学建築科の志村英明教授が取り組むのは「臨海部のまちづくりとロボットによるおもてなし」。豊洲が本拠地の同大学は、地元である江東区と協定を結び、水辺を生かした街づくりに協力している。豊洲5丁目にある水路「東電掘」の空間デザインのほか、「豊洲水彩まつり」では船カフェやカナルカフェを出店。2014年からは学生や院生がガイド役となって、運河クルーズも行ってきた。

年々人気が高まり、昨年度は3,000人が運河クルーズを利用した。学生や院生のガイドではさらなる規模に対応することは難しく、今後は多言語対応も求められていくと予想。そこで、同大機械機能工学科の松日楽信人教授の知能機械システム研究室と連携し、ガイドロボットを実験的に導入した。GPSを搭載して場所に応じたガイドをするロボットは子どもたちに大人気を博したという。「人間的な対応ができるのはヒューマノイド型ロボットの魅力」と志村教授は手応えを語った。

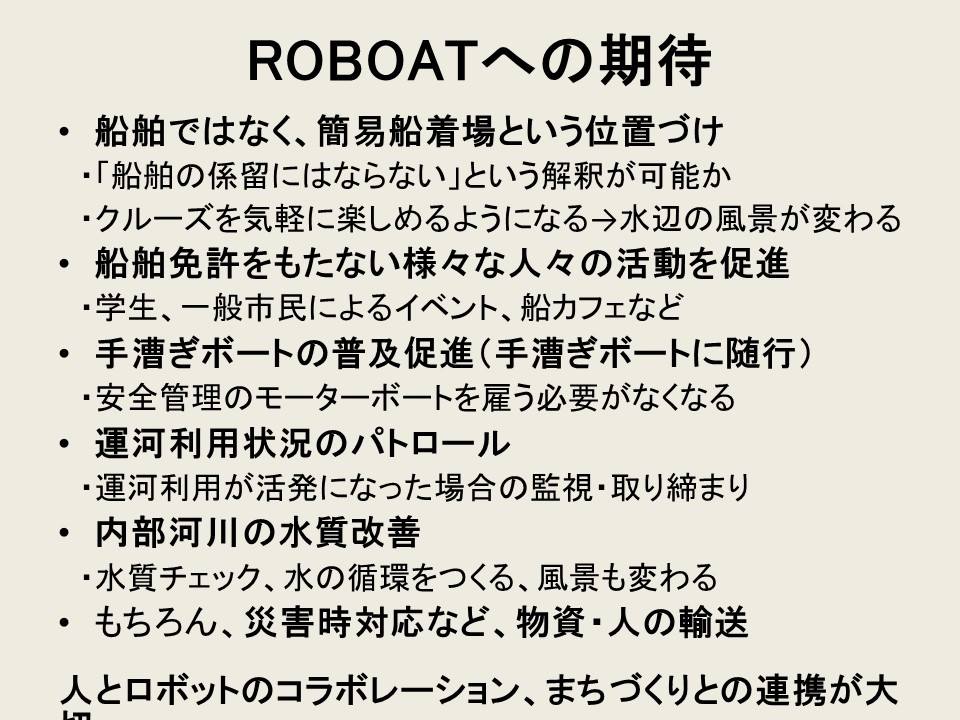

志村教授はROBOATへの期待として「船舶免許を持たない人が水辺で活動するのを促進すると思う。ただ、船舶の扱いだと係留となって面倒なので『簡易船着場』の位置付けにすると良いのでは。運河利用状況のパトロール、災害対応という安全面でも活躍しそうだが、東京の内部河川をROBOATが航行すると淀んでいる水が撹拌され、水質改善も望めそうだ」と述べた。

水辺というフィールドの特殊性

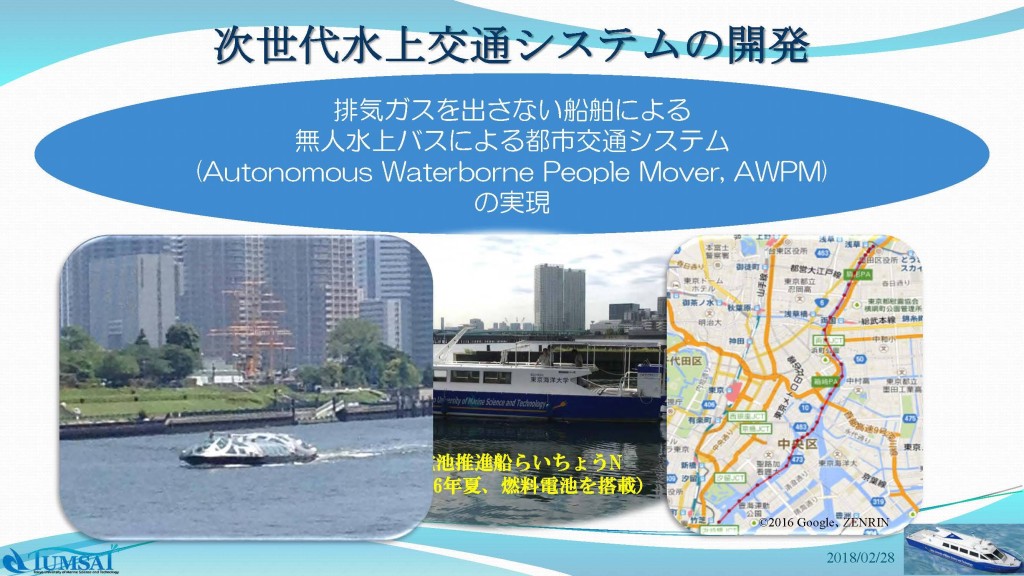

自律航行するロボット船を研究する立場として、東京海洋大学から二人をパネリストに招いた。「次世代水上交通システム」の研究開発を続けているのが、海洋工学部の清水悦郎准教授。その際、キーとなるテクノロジーは2つだ。まずは自動運転。「例えるなら『ゆりかもめ』の水上版」と清水准教授が言うように操舵手がいなくても遠隔操作で航行できる船舶のことだ。「海洋大の前身となった大学の1つが東京商船大学です。『その研究者が船乗りの仕事を奪うのか?』と言われそうですが、そうではありません。そもそも海上における事故の原因の2割は『見張り不十分』によるものという報告もあります。自動化技術はより安全に、人を楽にするためのものです。ただ、クルマと比べると道路の車線もないし、水面への映り込みもあるから、カメラのテクノロジーだけでは難しい。LIDARの研究者なども巻き込んで開発中です」

次世代水上交通システムに採用するもう1つのテクノロジーは電池による航行、つまり排気ガスを出さない船舶だ。2010年から電池推進船「らいちょう」シリーズの開発を続けているが「船は周りが水なので、クルマでいうと坂道を登っている状態で電力を消費する。また、現在の電池は化石燃料に比べると50分の1程度しかエネルギーを貯蔵できないという課題があります」と清水准教授。

水辺まちづくりに関して意見を求められると「海外だと船でも鉄道でも乗れる1日定期券がある。東京にもその日の気分で水陸共通に使える定期などができるといい」とコメントした。

一方、東京海洋大学学術研究院の近藤逸人准教授は、自律型水中ロボットの研究に携わってきた立場から、海洋という場面における開発の難しさを解説。養殖魚を放し飼いにしてロボットが管理する「非囲い込み式沖合養殖システム」や、複数のドローンを使った映像伝送試験(一般社団法人日本海事検定協会、東芝との共同研究)の事例を交えつつ、最先端の取り組みを伝えた。

水辺というフィールドに関しては「水中、水上、陸上、空中、それらすべての要素が揃っているのが水辺。それぞれの分野の研究者が結集できる可能性がある」と述べ、水中から空中までをマルチドメインで展開するドローンが活躍する未来像を描いた。パネルトーク中、他のパネリストたちによって「日本の安全のため柵をすぐ設けてしまい、水辺から遠ざけられがちでは」という議論がなされたとき、近藤准教授は「自分たちで身を守るというのが海外だとしたら、日本では万が一、水に落ちたらロボットがすぐ助けに行くという姿がいい」と語った。

東京イーストベイエリアに寄せる期待

これまで「神戸ハーバーランド(モザイク)」や「グランフロント大阪」「虎ノ門駅前再開発事業」など多くのまちづくりプロジェクトに携わってきた竹中工務店の佐々木正人専務執行役員は、同社の「東京イーストベイ構想」を紹介した。まずは水辺の新たな使い方など、街の活性化を考えるまちづくりワークショップを8つのエリアで開催していく活動から始まる。

「私たちは大阪でも名古屋でも九州でも、本支店がある地域で社会活性化の一端を担ってきました。東京本社があるこの地でもそうありたいです。もちろん企業として収益の源や携わるべき活動を見つける目的はありますが、2020年に向けて変わりつつあるイーストベイエリアで、総合エンジニアリング企業としてまちづくりに携わっていきたいです」

水門に囲まれた内水面、外港部と内港部の二重構造、群島状埋立地といった地域の特殊性に触れながら、今後に向けた青写真を披露。舟運と連携して、木材を活かした「川床」を内陸部の運河に設ける構想をCGで示した。

ダイク氏は登壇者からROBOATへの期待と質問が寄せられる中、「ROBOATは道路や線路に比べて、非常にフレキシブルなインフラ。どこにでもパッと持って行き、新しい分野に使える。終わったら動かして他に移動できる。人々のQOL(生活の質)を上げるプラットフォームと考えてもらえれば」と語った。東京の人々が水辺のカルチャー創生に期待しているか、これからウォータフロントに開発がどれだけ注力されていくかを、日本におけるロボット船の技術達成度とともに理解している姿が印象的だった。

1998年慶應義塾大学SFC 環境情報学部卒業。日経BP社でパソコン誌編集部の後、カルチャー誌「soltero」(日経BP)、書評誌「recoreco」(メタローグ)の創刊編集を担当。2002年から日英併記のデザイン誌「AXIS」(アクシス)編集部を経て、2010年よりフリー。 カルチャー誌、デザイン誌、建築誌、料理誌、テクノロジー誌など、オンラインと紙の両媒体で編集・執筆を行っている。「これからの働きかた・生きかた」を探るため、さまざまな仕事や暮らしの主人公へのインタビューをライフワークに「離島経済新聞」デスク、「日本仕事百貨」エディター、「The Future Times」「SELFTURN online」ライターほかを歴任。 近年は「テレスコープマガジン」(東京エレクトロン)、「Inforium Web」(NTTデータ)など、テクノロジーと社会の接点を考えるWebマガジンへの寄稿多数。今夏に創刊される自然・科学をフィールドにした新媒体の編集長を務める。